如果你对汽车智能驾驶领域有所关注,便会发现一个现象:即便是主打“纯视觉”方案的技术路线,也始终离不开毫米波雷达(mmWave)与超声波雷达的 “加持”。更有意思的是,特斯拉曾一度以激进姿态,移除了车辆搭载的毫米波雷达和超声波雷达,但在后续面向中国市场推出的车型版本中,又重新加装了毫米波雷达。

很多人都非常看好毫米波雷达的前景。本文将会详细剖析毫米波雷达你需要了解的一切,并分析毫米波雷达最新趋势和厂商提供的最新技术。

看懂毫米波雷达

毫米波雷达是一种非接触式传感器,工作频段为10毫米(30 GHz)至1毫米(300 GHz),它通过无线电波信号的发射、接收和处理,发现目标并测定其空间位置、移动方向、速度、相对距离以及形状特征。其凭借其高精度环境感知及全天候运行特性,已在多领域实现规模化应用。

毫米波雷达按照24GHz、60GHz及77GHz三个不同频段拥有各自的特色和应用适配。车载应用场景作为毫米波雷达的核心战场。目前,在汽车应用中,24GHz在国内已被废止,不过国外仍然一些应用,车外应用主要以77GHz为主(分为76~77GHz和77~81GHz两个频段),车内则以60GHz为主导(但尚未在无线电管理领域形成统一标准)。

用于智驾感知的主要传感器包括毫米波雷达、摄像头、超声波雷达和激光雷达,其各被认为具有互补性。毫米波雷达可在效能和成本之间实现最佳平衡,已成为此市场分部的主流感知解决方案。

随着智驾等级的提高,多传感器融合架构日益成为主流,毫米波雷达凭借其较高成熟度、低功耗与成本可控性,不仅在恶劣场景下承担关键补盲功能,更成为当前感知系统中工程落地性最强、性价比最优的传感器之一。

这几年市场对于毫米波雷达的性能要求越来越高。车外方面,五六年前,ADAS 市场要求车企在车辆中配备NCAP BSD(盲点检测)、ACC(自适应巡航控制)和AEB(自动紧急制动),检测范围约150~200 米,当时车企的架构主要依赖CAN-FD接口的边缘传感系统,数据速率上限为6~8Mbps。如今,随着UN R79推出,市场趋势转向更严格的NCAP要求:角雷达和前雷达的距离要求提升30~40%,仰角检测等新增功能也成为必需。同时,车企的架构已升级为高速以太网接口,支持100Mbps及以上的数据速率。

车内方面,为了应对最近的设计趋势和法规要求,OEM 正专注于三种主要的车内传感应用:用于安全带提醒的乘员监测、存在检测(特别是CPD车内儿童检测)和入侵检测。由于这些车内传感应用具有日益严格的性能要求,OEM开始寻找新的技术来降低成本和简化设计。

汽车雷达发展趋势

第一,更经济实用,推动主动安全与辅助驾驶普及。

谁都知道车圈“卷”,成本则是当前OEM关注重点。目前,有两个方向减少毫米波雷达的成本:一是降低物料成本,涵盖电子器件、模组及测试环节;二是减少开发周期、难度与投入。

毫米波雷达作为车用传感器已有30年历史,早期采用化合物半导体,需7~8颗射频芯片组成收发机前端,结构复杂且成本高昂。2000年左右,射频前端分立器件逐渐集成在MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit,单片微波集成电路)上,并转向砷化镓(GaAs)和锗硅(SiGe)工艺工艺,芯片数量缩减至3~4颗,成本有所下降。

2017年CMOS方案推出后,射频部分(MMIC)成本大幅降低,处理器(MCU/MPU)成为主要成本项。如今,CMOS单芯片方案逐渐兴起,相较二三十年前,物料成本下降超80%,这得益于半导体技术的创新。

第二,ADAS单片雷达芯片的最低门槛已经来到了4T4R、16个虚拟通道。

这一配置能够满足AEB(自动紧急制动)、ACC(自适应巡航控制)等基本ADAS功能的需求。

ADAS下一步正在向波导天线方向演进,逐渐取代平面PCB天线,成为新一代毫米波雷达的主流方案。3D波导天线的优势在于其更高的天线效率和更精准的波束控制能力,在幅度和相位的一致性方面表现更优,能够显著提升雷达的探测距离和测角精度,从而增强ADAS系统的可靠性。

第三,4D 成像雷达正在向 8T8R(级联)发展。

4D成像雷达主要服务于未来L3、L4 以及NOA等场景,为视觉、激光雷达提供冗余感知。因4D成像雷达技术路线尚未统一,波形设计、MIMO体制、信号处理流程及通道数量等存在差异,芯片需支持多样化需求;相比传统雷达,4D成像雷达需更高角度分辨率,这依赖更多收发通道及原始数据处理能力。

当前4D成像雷达呈两级分化态势:欧美市场以性能为重,以12T16R为主,中国、韩国市场则以性价比为重,以6T8R为主,通过这种结构在性能与成本间找到更大平衡。而到2028年开始市场分化将继续加剧。中国、韩国市场6T8R可能升级为8T8R,在保持成本优势的前提下逐步提升系统性能;欧美市场主流12T16R则有两个演进路线,一是美国为代表的16T16R,二是由欧洲驱动的24T24R。

8T8R凭借更多的发射和接收通道,能够提供更精确的高度信息,并且全量程350米范围内都可以实现,这对于AEB等功能至关重要。相较于传统4T4R雷达,8T8R具有三大核心优势:一是提升高度测量精度,解决因通道数不足导致的误报问题;二是增强对弱目标的检测能力,如道路上的遗落物或行人;三是改善角度分辨率,使雷达能够更准确地识别近距离的目标。

第四,舱内短距雷达的需求正在迅速增长,这包括车身外和车身内两块。

车身外:自动开合门避障中,毫米波雷达能够解决超声波雷达的局限性,已广泛应用于电动车;自动泊车中,毫米波雷达提供5~10米内精准4D点云,可隐藏于保险杠后,不影响车身造型。

车身内:随着全球汽车安全法规的不断完善,短距雷达在智能驾驶系统中的作用日益凸显,尤其是在CPD(舱内儿童遗留探测)和舱外避障应用中。特别是随着全球CPD法规的推动,要求车辆必须采用直接检测方式来监测车内是否有滞留儿童。由于毫米波雷达对心率和呼吸等微动极为敏感,因此成为最理想的传感方案。在CPD应用中,毫米波雷达需要具备足够高的灵敏度,以检测到微弱的生命体征信号,如心跳和呼吸。

第五,毫米波雷达的卫星架构是个必然的趋势。

自从特斯拉布局了中央计算单元(CCM),目前CCU(中央控制器)+ZCU(区域控制器)的架构,已然成形。对于毫米波雷达来说,形成卫星架构也是必然的。

其架构主要有两种:要么将边缘处理器统一到域控制器中的一颗集成 RSP 进行处理,要么直接将数据给到智驾 SoC 处理。具体选择哪种,主要取决于智驾 SoC 的算力。

总之,相较于摄像头,毫米波雷达在车内应用的优势显著:无隐私顾虑、可探测非视线范围内物体(如毛毯下的婴儿、倒装儿童安全座椅)、天然适配生命体征检测。

两大流派:单芯片和分立

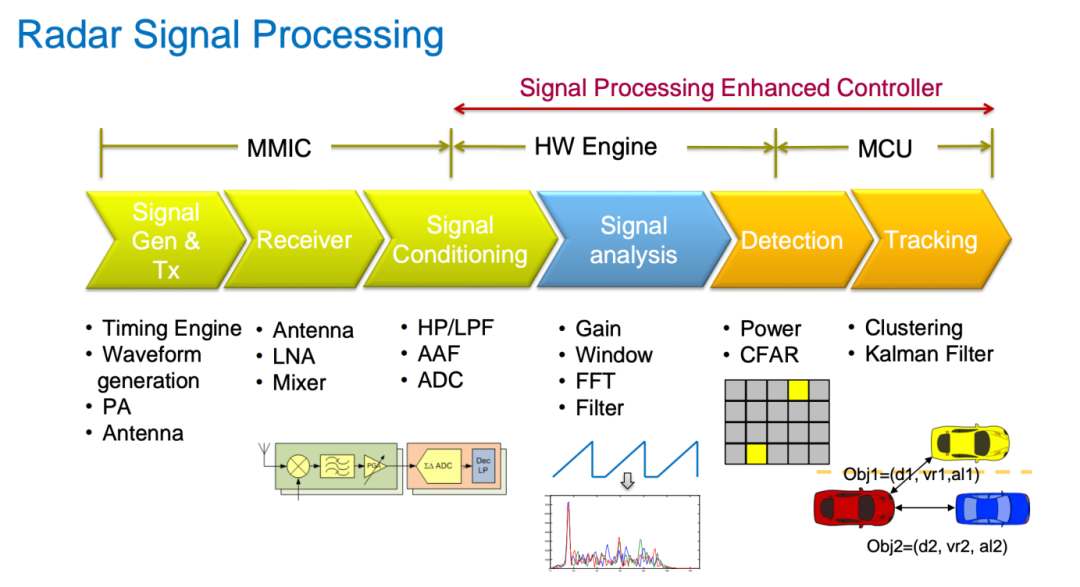

完整的毫米波雷达系统包括发送 (TX) 和接收 (RX) 射频 (RF) 组件:模拟组件(如时钟)、数字组件(如模数转换器ADC)、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)。

以往,雷达系统通常需要使用多分立芯片来构成,这些雷达系统体积庞大、功耗高且售价不菲。如今,毫米波雷达芯片供应商可以利用RF-CMOS工艺,将射频收发单元、PLL、模拟数字信号链以及数字处理部分整合在一起。尽管如此,很多解决方案都需要一个外部的MCU或DSP来处理雷达数据。

不过,目前市场还是分成了两派:一派倾向于极致的单芯片,即“MMIC+处理器”,集成度更高,尺寸外形更小,系统成本和硬件开发门槛低,目前在ADAS和车内领域逐渐成为主流;另一派则继续走分立方案,分立的芯片无疑拥有更好的制程和性能,如4D成像等高级场景无疑需要更好的芯片性能。

单芯片派的方案

TI(德州仪器)是单芯片的典型厂商,其通过45nm RF CMOS工艺将FMCW收发器、Arm内核、DSP、硬件加速器(HWA)和电源管理模块集于一体。

对于TI来说,LoP(封装上装载)这一封装技术是关键,该技术已经迭代到了第二代。早期TI采用BGA焊球路由来自 FCCSP封装(非LoP)的信号,信号必须通过从裸片到封装基板再到BGA再到PCB的四次射频 (RF) 转换,然后再馈送到微带贴片天线或3D波导天线。而当前采用的LoP技术,发明了一种将射频信号连接到3D天线的新方法,只需从裸片到封装基板再到波导发射的两次射频转换,然后便可以通过PCB波导将射频信号直接馈送到3D 天线。这些改进减少了信号损失并提高了整体SNR。此外,LoP提供了一个很有前景的途径来优化性能、减少辐射和散热问题、保持信号完整性和优化雷达系统整体性能。

TI的车载产品主要包括针对车内和近场的60GHz(57~64GHz)和针对车外ADAS和泊车的77GHz(76~81GHz)毫米波雷达传感器。

77GHz方面,新一代雷达传感器AWR2E44P和AWR2944P,不仅改善了整体传感器 SNR,增强了计算能力,增加了内存,使用了TI第二代 LoP,实现了10倍的高数据传输速率、HSM改进和EBOM(电子物料清单)优化,同时能够支持处理计算密集型AI/ML任务(如雷达感知)以及信号处理算法。

AWR2E44P/AWR2944P集成度非常高,FMCW收发器集成PLL、发送器、接收器、基带和ADC;处理元件集成Cortex-R5F@400MHz、C66x @450MHz DSP和HWA 2.1@400MHz;存储容量比上一代提升20%;具有数据速率为1Gbps的专用以太网IP;提供25MHz时钟输出,可替代以太网 PHY 芯片的外部晶体。

60GHz方面,新一代AWRL6844毫米波雷达传感器旨在通过单个器件和边缘AI,帮助解决车内难题,同时还可将系统成本降低20美元。16个虚拟通道可提供更高的空间分辨率,从而在车辆行驶时检测和定位车辆中的乘员;宽视场还提高了检测脚部空间和后向汽车安全座椅中的儿童的能力,而这些区域通常是现有检测系统的盲区;每秒可检测和计算10次入侵检测事件,功耗不到50mW。

AWRL6844同样也拥有很高集成度,包括射频/模拟子系统、前端控制器子系统(FECSS)、应用子系统(APPSS)、DSP 子系统(DSS)。

加特兰整体路线和TI很像,这家公司甚至曾经被TI的CEO夸赞。在封装方面,加特兰主推RoP(Radar on Package)技术。相比传统的PCB天线方案,RoP能够将天线直接封装在芯片上,从而减少信号损耗,提高探测距离和角度分辨率。RoP采用了脊形波导结构,在保证截止频率低于70 GHz时,波导接口面积减小约17%。该结构具备优良的可加工性和极高的鲁棒性,有效解决了可靠性与生产效率之间的矛盾。在计算子系统方面,加特兰采用了Cadence的IP。

加特兰前阵子针对三个市场推出了一批新产品。首先,针对ADAS推出了Alps-Pro,它搭载了RoP技术的这颗SoC点云精度的大幅提升,相比PCB在角度准确性检测上的方差优化了30%以上;角度分辨能力的显著提高;点云数量更多。

其次,针对成像级联雷达八发八收的趋势,推出了Andes RoP®芯片级联的进阶(Premium)。依托双SoC级联架构,在算力、成本和性能之间实现了最优平衡。该方案的高度测量范围从百米以内扩展至全量程350米,并且角度分辨率提升至25厘米以上,由于具备64个虚拟通道,可以有效抑制雷达常见的多径干扰,减轻了后处理负担。此外,Premium版本还集成了CFAR算法优化和后处理参考代码,帮助客户加快产品落地进程。

最后,针对舱内雷达的CPD(舱内儿童遗留探测)和舱外避障应用,推出了Lancang芯片。其基于AiP技术,使得模组尺寸缩小30%以上,提供了更高的探测精度、更低的功耗、更小尺寸以及更强的抗干扰能力,使其成为当前舱内雷达的最佳选择之一。

NXP(恩智浦)是多角度发展的代表,其在2023年便踏足单芯片领域,推出了将MMIC和MCU集成在一起的SoC产品——28nm RFCMOS雷达单芯片SAF85xx。它配备了四个高性能发射器、四个接收器、一个带硬件加速器的S32R多核雷达处理器,以及千兆以太网通信接口和存储器。

这一单芯片集成方案,恰好与2025年角雷达市场需求爆发相吻合,目前该产品已在试生产阶段,DENSO此前也明确表示要采用恩智浦的单芯片雷达方案。

博世在前阵子也进军了单芯片毫米波雷达SoC领域,推出了采用22nm FD-SOI RF-CMOS工艺的毫米波雷达SoC——SX600和SX601。两颗芯片都在77GHz频段工作,并配备了四个发射和四个接收通道。CAN XL和以太网作为通信接口。

该产品将毫米波雷达前端、四个发射通道和四个IQ接收通道、线性调频脉冲生成逻辑、多核微控制器子系统以及支持AI加速推理的数字信号处理器整合到单封装SoC中,实现了从分散到集成的跨越式发展。

博世的SoC配备了一个全数字、快速响应的锁相环(PLL),专为76~81GHz 汽车频段的线性调频信号合成而设计。与模拟或混合实现相比,这种数字架构显著改善了相位噪声性能,使雷达能够更清晰地分辨多个近距离目标,比如从骑行者附近走出的行人,或被汽车夹击的摩托车。此外,数字 PLL 实现了更快的重新配置,支持动态可变的线性调频信号配置文件,为多模式雷达提供了强大助力。

在数据处理方面,全新SoC实现了革命性的突破。以往,大多数雷达传感器的瓶颈并非射频带宽,而是信号接收后的处理过程,距离多普勒图、到达角数据和微多普勒特征等都需要实时处理,这些工作负载通常被上传到中央处理器,随着数据量的激增,这种方式逐渐难以满足实时性要求。SX600和SX601支持雷达单元内部的边缘AI处理,意味着SoC变成了一个本地推理引擎,能够在雷达数据离开传感器之前就直接对其运行神经网络分类器。这种设计的优势体现在三个关键方面。

分立派的方案

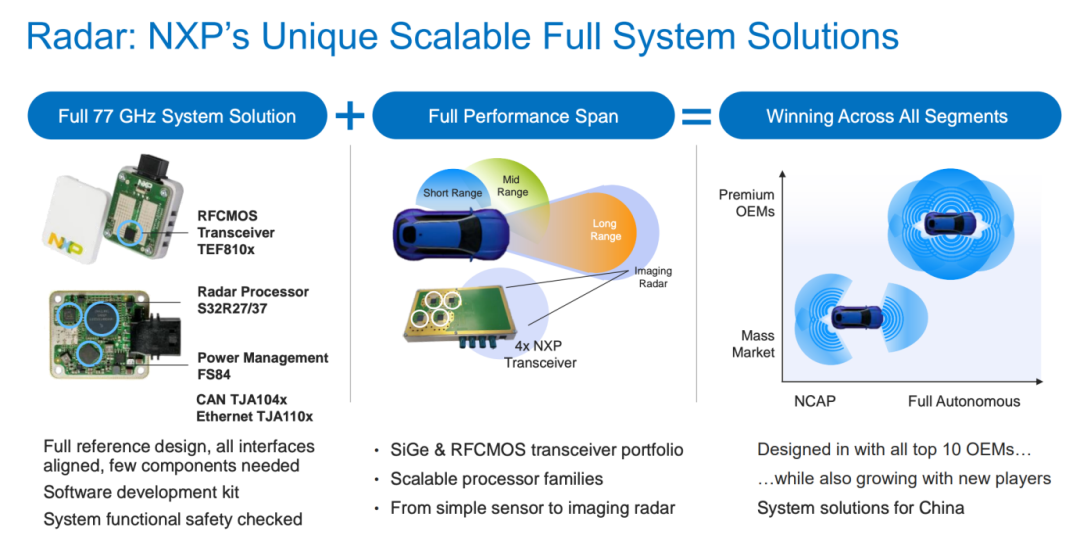

作为全面发展的典型,NXP(恩智浦)在分立方案上也在同步发展,其能够提供非常完整的方案,包括RF CMOS收发器、雷达处理器、电源管理、CAN/以太网接口。

MMIC方面,2018 年恩智浦开始推出并向中国销售基于40nm CMOS工艺、涵盖76~81GHz汽车毫米波雷达频带、具有多种集成功能和接口且符合相关标准的 TEF810x系列单芯片低功耗汽车FMCW雷达收发器,2020年又推出了能实现360°感测并支持多种关键安全应用的第二代 RFCMOS 76-81GHz 汽车雷达收发器TEF82xx系列。

处理器方面,2018年推出基于Power架构的S32R274系列,2019年推出同样采用Power 架构且为16nm工艺的S32R294系列,2020年在推出TEF82xx系列收发器的同时,推出了基于Arm Cortex-A53和Arm Cortex-M7内核的32位汽车雷达微处理器单元S32R45。

最近,NXP还推出了性能最强的雷达处理器,以应对4D成像雷达朝向8T8R,甚至是16T16R、24T24R的趋势——16nm FinFET第三代成像雷达S32R47。它能够满足L2+至L4级自动驾驶的严苛要求;具有更高分辨率的感知能力,支持高级应用场景,如检测弱势道路使用者(VRU)和遗落物;拥有更强的计算能力,支持自动驾驶导航等高级应用的开发;同时满足未来软件定义汽车(SDV)规模化发展的需求。S32R47与前代S32R45架构相似,有大量IP复用不过,算力更强,通道处理能力功耗效率约为S32R45的2.5倍,浮点计算算力提升了两倍,封装尺寸缩小了38%。

Infineon(英飞凌)汽车毫米波雷达方案覆盖了24GHz、60GHz和77/79 GHz。英飞凌与博世合作紧密,长期为其定制毫米波雷达芯片,2009年推出全球首款基于SiGe工艺的 77GHz车用毫米波雷达芯片。

MMIC方面,2017 年推3T4R的RTN7735PL,2020年推出同架构且支持4D雷达级联的 RXS816x,2022年11月推出采用4T4R首款28nm CMOS工艺的CTRX8191收发器(此前MMIC产品均采用130nm SiGe工艺)。

处理器方面,主要有TC3X和TC4x,TC4x相比TC3X升级了信号处理单元SPU,并增加可运行机器学习算法的并行计算单元PPU;TC3X系列中TC336、TC356/357、TC397可用作专用处理器,性能最强的TC397支持3/5 片RXS8162 级联;TC4x基于台积电 28nm,性能非常强大。

方案并没有绝对

虽然随着不断发展,“MMIC+处理器”的高集成单芯片方案已经逐渐被市场所青睐,但分立方案仍然能够在4D成像领域实现更好的性能。此外,虽然CMOS方案已经逐渐成为主流,但从成本角度来看,SiGe方案目前仍然存在一定的市场。所以,技术并没有好坏之分,而是要看应用去选择。

目前来看,毫米波雷达非常具有“钱景”。盖世汽车社区数据显示,2025年上半年毫米波雷达标配装车量达到1650.5万颗,其中前向毫米波雷达渗透率高达51.4%,角雷达搭载数量达1102.8万颗,同时10~30万元新车价格区间将成为毫米波雷达的主要增长区间。

全部评论 (0)